L’nterdiction de l’abaya à l’école

Le mot du prof:

La rentrée scolaire 2023-2024 a été marquée par la polémique sur l’interdiction de l’abaya. Après avoir évoqué la question de la loi, celle de la laïcité, du vivre ensemble et des dangers antirépublicains de l’islam politique, nous nous sommes aperçus que cette « affaire » touchait de nombreux thèmes sur la société française actuelle. Surtout, nous avons été frappé par le fait que les protagonistes de cette polémique (pour ou contre la loi) mettaient en avant la défense des droits des femmes. Les élèves ont donc choisi de proposer une lecture féministe de l’évènement en tâchant de l’inscrire dans une histoire plus longue. Le résultat est certes subjectif mais il est assumé comme tel, l’essentiel étant d’en être conscient et de tenter de mener une argumentation solide. Bonne lecture!

Le 27 août 2023, Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation Nationale, a annoncé l’interdiction du port de l’abaya, dans les écoles, la considérant comme un signe religieux ostentatoire contraire à la loi sur la laïcité du 15 mars 2004. Cette décision a soulevé aussitôt une vive controverse, certains y voyant une atteinte aux libertés individuelles, d’autres un nécessaire rappel du principe laïque. D’après les opposants, cette décision serait une atteinte portée aux femmes et/ou contre la religion musulmane (Sandrine Rousseau, EELV), une “attaque anticonstitutionnelle contre les musulmans” (Clémentine Autain, LFI), ou encore une offense “contre les femmes musulmanes” (Mathilde Panot, LFI). Du côté des défenseurs, Eric Ciotti (LR), le 29 août 2023 sur BFMTV y voit : « la défense de la République face au communautarisme”, Fabien Roussel (PCF) a clairement salué l’interdiction : “parce que les chefs d’établissements avaient besoin de consignes claires.” Olivier Véran a quant à lui (ex porte-parole du gouvernement ) déclaré que “ L’école est un temple de la laïcité”.

Dès lors, ce débat pose la question de la possible conciliation entre islam et République. Cette polémique semble centrer le débat sur les femmes, nous nous sommes donc posé la question de la place des femmes dans l’islam, avant de se pencher sur une histoire du voile dans le monde musulman. Enfin, nous avons eu l’intuition que ce sujet n’était pas seulement religieux et dépassait la question de la laïcité : n’est-il pas une nouvelle manifestation du contrôle du corps des femmes par les hommes?

Les femmes dans l’islam: une question cruciale ?

Si la question de la compatibilité de l’islam avec la République est un sujet dont que nous avons déjà abordé dans un précédent article, elle semble ici plus spécifiquement interroger la place des femmes dans l’islam. Cette question religieuse est-elle néanmoins bien posée?

Selon Zeina el Tibi, essayiste et enseignante à l’université libre de Catalogne, le Coran a une vision plus égalitaire des hommes et des femmes. L’islam à l’époque où il est né a représenté une véritable avancée pour les femmes du VIIe siècle. Avec l’avènement de l’islam, on conféra aux femmes certains droits égaux aux hommes, tels que celui de consentir ou non au mariage. De même, l’infanticide féminin, qui était la coutume dans les sociétés pré-islamiques, fut aboli. La femme musulmane reçut également le droit d’hériter et d’acquérir, tout en restant l’unique responsable de ses biens. Aucune interférence n’était alors permise de la part de sa famille, ou de celle du mari. Ses droits et devoirs civils et religieux étaient égaux à ceux des hommes. A cela s’ajoute le droit de participer à la politique, de débattre des articles de loi, et de pratiquer toutes les professions ouvertes aux hommes, y compris la guerre. Dans ce contexte du VIIe, l’islam a donc été un véritable synonyme de progrès pour la condition des femmes.

Tout texte de loi nécessite des interprètes (juges, savants, etc) dans l’islam ou dans la République. En France, les juges ont une légitimité basée sur leur diplôme et leur réussite au concours de la magistrature, ce qui n’est pas le cas pour les interprètes religieux des textes coraniques. De plus, en ce qui concerne les religions, tout croyant propose en quelque sorte sa propre interprétation qui fonde sa pratique.

L’Islam n’a pas un chef religieux universel, il n’y a donc pas une seule interprétation commune à tous les musulmans. Zeina el Tibi, en tant que juriste et docteur en histoire des idées, a un point de vue basé sur les textes du Coran, qu’elle analyse de façon critique et rigoureuse. La plupart des musulmans bien que disposant des textes du Coran n’ont pas forcément les capacités d’interpréter ces textes à la lumière du contexte historique dans lequel ils ont été écrits. Son interprétation n’est donc pas la même pour tous. Il n’y a donc pas une seule et unique vérité mais un ensemble de réalités. En matière de fait religieux, on ne doit donc pas se concentrer uniquement sur les textes mais aussi sur les pratiques des croyants, afin d’en avoir la vision la plus juste et la plus représentative.

Les pratiques religieuses évoluent logiquement avec le temps. Or, ce concept d’adaptation est clairement formulé en Islam. En effet, l’ “ijtihad” représente l’effort d’adaptation visant à intégrer des règles adaptées aux évolutions sociales tout en prenant en considération l’intérêt public et ainsi éviter les injustices. Ce n’est d’ailleurs pas propre à l’islam : la Bible hébraïque règlementait par exemple la vente de sa fille comme esclave (Exode 21.7-11). Ce qui, évidemment, est condamné aujourd’hui! On pourrait penser que chaque religion met cela en œuvre naturellement pour perdurer. Zeina el Tibi insiste cependant sur une spécificité musulmane : cet effort d’adaptation est encouragé par le Coran, ce qui montrerait que ce texte sacré est partisan de l’adaptation, et conscient de l’être.

La diversité des architectures de mosquées à travers le monde témoigne de l’imprégnation des cultures des lieux où l’islam se développe. On peut également penser à l’appel à la prière fait par des jeunes filles chez les Minangkabau de Sumatra (Indonésie), adaptant l’islam à ce groupe ethnique à la tradition matriarcale.

Le voile: histoire d’une pratique dans le monde musulman

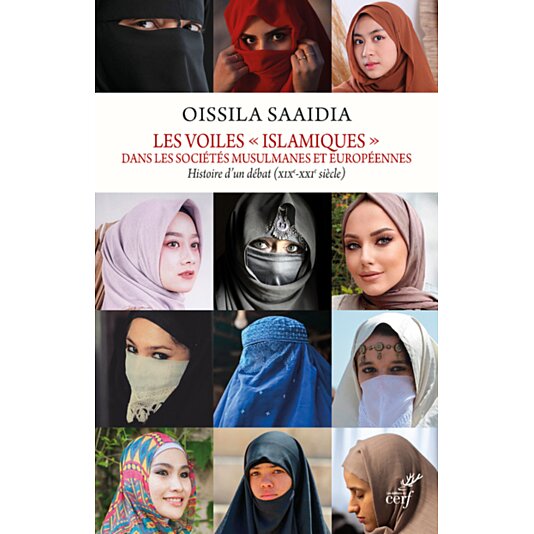

Un exemple de pratique sujet à interprétation concerne le port du voile. En effet, avant d’arriver en France, les “affaires” du voile islamique alimentaient déjà des débats en Orient à la fin du XIXe siècle. Dans son ouvrage les voiles islamiques dans la société musulmane et européenne (2023), Oissila Saaidia, professeure d’Université en histoire contemporaine à Lyon 2, traite de la question du voile, devenue un enjeu de société en France mais pas seulement. Elle explore la manière dont les textes religieux ont été compris à travers le temps et les lieux.

D’abord au sein même du monde musulman, à la fin du XIXe siècle; la question du voile pose question, faisant émerger deux courants : celui qui considère que les femmes doivent etre voilées et celui qui considère que le voile n’est pas obligatoire.

Pour les “traditionalistes” les femmes sont gardiennes de traditions et doivent rester au sein du foyer familial, pour les “modernistes” les femmes doivent se libérer de ces contraintes et participer activement au sein de la société. Bien entendu, l’historienne rappelle qu’il existe des positions intermédiaires et que les termes du débat évoluent constamment.

Ces deux courants distincts se traduisent dans certains pays par l’interdiction du voile, comme en Tunisie et en Turquie, ou encore par l’obligation de le porter, comme en Arabie Saoudite et en Iran.

L’Histoire du voile dans le monde musulman est en réalité celle des voiles

L’autrice met également en avant le fait, que des voiles différents ont été portés à chaque époque historique et chaque lieu. Elle prend pour exemple Alger, où les femmes portaient le haïq, (un grand vêtement blanc qui les recouvrent) et non le hijab. A Constantine, c’est le mlayya qui était porté, afin de marquer le deuil suite à l’assassinat de Salah Bey au XVIIIe siècle.

D’après Oissila Saaidia, il y a autant de raison de porter le voile que de femmes qui le portent, ce qui explique en plus des raison religieuses, tous les différents types de voiles existant. L’histoire du voile dans le monde musulman est en réalité celle des voiles, de par leur grande diversité. Son port varie autant que les situations et les personnes à travers le monde.

Bien que née dans les sociétés musulmanes, le port du voile islamique ,vers la fin des années 1980, est devenu un enjeu de société en Europe, une vraie “passion française” selon l’autrice. Mais comment expliquer que depuis plus d’une décennie, ce sujet déchaîne les passions, quitte à éclipser d’autres sujets socio-économiques bien plus importants. Et bien d’après elle, cela est tout simplement dû au fait que la France a toujours difficilement géré la diversité religieuse. Il est également important de souligner que la république s’est construite en opposition à l’Eglise, effaçant progressivement la religion de l’espace publique. Si l’on ajoute à ça l’école, une autre passion française, cela mène à des débats portant sur le port du voile dans les établissements scolaires.

L’interdiction de l’abaya : une polémique qui dépasse la question de la laïcité

L’aspect religieux de la polémique ne serait-il pas seulement un voile sur la question globale : le contrôle du corps des femmes ? Faire cette histoire nous amène à remonter bien avant la polémique de l’abaya…

L’aspect religieux de la polémique ne serait-il pas seulement un voile sur la question globale : le contrôle du corps des femmes ?

Une vidéo Brut, un média en ligne, publiée le 21 juillet 2021, aborde ce sujet en milieu scolaire et universitaire. Dès 1960 les femmes subissaient déjà une pression sociale importante sur leur façon de s’habiller. Les cheveux longs et détachés dans le dos, le maquillage, les vêtements avec “trop de couleurs, les talons hauts étaient interdits en milieu scolaire”.

En 1967 des directeurs ont décidé de mettre un uniforme à leurs élèves car elles portaient des couleurs “trop vives”. Lors de sa scolarité, en 2017, une étudiante a témoigné “on nous mesure la longueur de nos jupes, on a plus le droit de mettre des jeans troués”. Certaines élèves se sont presque fais virer de cours car elles étaient venues avec un jean troué. « Vous n’allez pas à l’école comme vous allez à la plage ou comme vous allez en boîte de nuit » a lancé Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Education nationale, sur le plateau de RTL (21 septembre 2020) afin de préciser ce qu’il entendait par une « tenue correcte ».

On peut tirer plusieurs informations de cette vidéo. Premièrement, on remarque que la critique des hommes sur la tenue des femmes existait déjà en 1960. Nos lectures nous ont appris que cette critique sur le vêtement des femmes remonte au XVIIe siècle avec le corset par exemple. A l’époque, la critique du vêtement des femmes n’était pas tellement mise en avant, la volonté de contrôler la façon dont elles s’habillent était en revanche ouverte et franche.

Une autre polémique a divisé l’opinion publique au début des années 2000 : l’interdiction du string à l’école. L’ancienne ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire, Ségolène Royal a réagi : “A ma dernière réunion de parents d’élèves, des cas ont été signalés (…) Des chefs d’établissement ont réagi en l’interdisant à l’école. C’est une bonne chose. Aux yeux des garçons, le string réduit les jeunes filles à leur postérieur”. Et la députée socialiste des Deux-Sèvres a ajouter : « Après, on s’étonne que les adolescentes soient victimes d’attouchements ou de violences sexuelles” (Référence :le Parisien, 3 octobre 2003). Par cette remarque, l’ex-ministre sous-entend comme beaucoup d’autres personnes que c’est à cause de la tenue des filles qu’elles se font agresser. La différence de traitement médiatique et institutionnelle avec la mode des garçons qui portaient leur pantalon en dessous des fesses est surprenante. Cela relève pourtant du même thème.

Dans un article de 2017, l’historienne féministe Sophie Bessis affirme deux points : le corps des femmes est soumis à la volonté des hommes de le contrôler pour la reproduction et leur plaisir. D’autre part, ils établissent un contrôle de la maternité pour éviter toute “dépendance” aux femmes et maîtriser la sexualité féminine. D’après l’autrice, les hommes auraient donc peur de laisser les femmes prendre le contrôle de leur corps, de leur sexualité et de leur reproductivité. Cela s’expliquerait par la peur de se sentir vulnérable ou de leur laisser prendre le dessus. La peur de voir les femmes les surpasser et avoir le contrôle sur quelque chose qu’ils n’ont pas est donc aussi politique que psychologique.

En conclusion, la décision d’interdire l’abaya dans les écoles s’inscrit dans une longue histoire de contrôle vestimentaire imposé aux femmes, remontant au XVIIe siècle. Présentée comme une défense de la laïcité, cette mesure soulève néanmoins des questions sur les libertés individuelles et le contrôle du corps féminin. Les pressions sociales sur l’habillement des femmes sont documentées depuis les années 1960, et les débats récents montrent que ces injonctions perdurent. Finalement, cette controverse révèle une tension persistante entre les normes vestimentaires et la liberté d’expression, nécessitant une réflexion plus profonde sur l’égalité et le respect des droits individuels, la laïcité s’en trouverait enrichie.

Par Emma Daboussi, Capucine Perret-Pierre, Flora Szabo-Cagni et Jawad Zouaoui

Sous la direction de Youri Aguilaniu